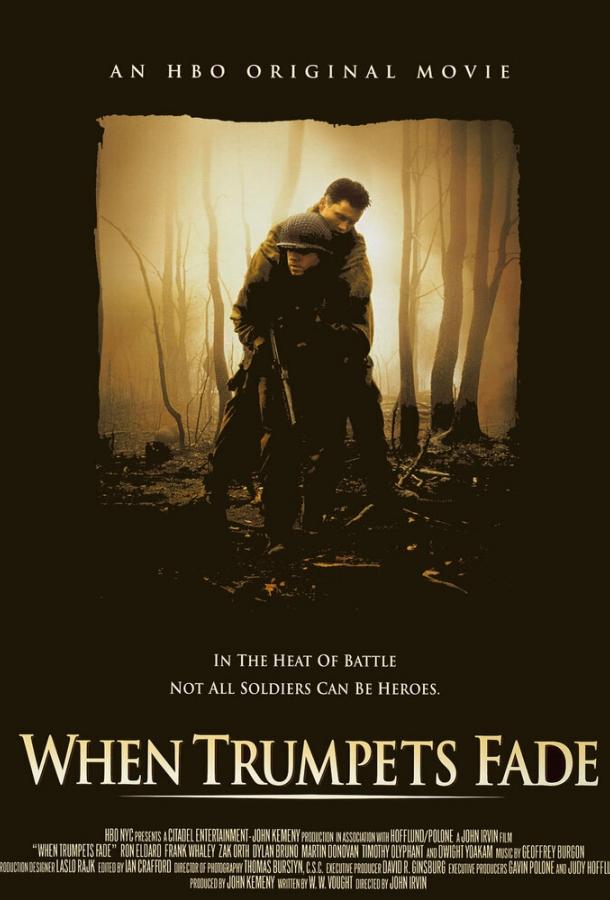

Когда молчат фанфары Смотреть

Когда молчат фанфары Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Фанфары умолкли: как «Когда молчат фанфары» превращает фронтовую хронику в портрет вынужденного героизма

Осень 1944-го на Западном фронте — время опасных иллюзий. Союзники продвинулись, тылы надеются на «Рождество дома», фронтовые радиостанции звучат увереннее, чем в окопах. Именно в этот момент 28-я пехотная дивизия получает приказ ударить по укреплённым позициям на германской границе, прозванным «фабрикой смерти». Телефильм «Когда молчат фанфары» (1998) не гонится за эпическим размахом — он выбирает твердь и камень, грязь и сталь, лица и паузы. Здесь не маршируют по парадной площади; здесь ползут по минному полю, где каждая секунда — лотерейный билет без выигрыша.

Центр истории — рядовой Мэннинг, последний выживший из своего взвода. Его первая мечта после ада — не медаль, а санитарный транспорт на тыловую койку. Но логика войны — логика нехватки: вместо эвакуации ему вручают командование над горсткой необстрелянных новобранцев. Ни уверенного голоса, ни капитанских нашивок, ни легенды за спиной — только обязанность и чужие глаза, в которых смешаны страх и ожидание. «Когда молчат фанфары» разворачивает частную метаморфозу: не от трусости к храбрости, а от простого желания выжить к тяжёлой науке брать ответственность, когда её брать некому.

Что делает фильм особенным? Отказ от киносхем. Мэннинг не превращается в плакатного героя; его героизм — принудительная функция обстоятельств. В нём есть нерешительность и злость на судьбу, желание «свернуть» с маршрута к ближайшему медсанбату, привычка оглядываться чаще, чем положено командиру. Но именно просчитанный страх, а не бравада, становится его инструментом: он слышит опасность там, где другие ждут приказа, и останавливает движение на долю секунды раньше, чем рвётся мина. Фильм показывает редкую для экранной войны мысль: выживает не тот, кто громче кричит «вперёд», а тот, кто умеет молчать, считать, экономить риск.

«Фабрика смерти» — не только оборонительный узел врага; это фабрика переработки человеческих иллюзий. Сюда прибывают новобранцы с учебного полигона — в чистых гимнастёрках, с ещё «сухой» походкой. Через день они станут другими, через два — статистикой, через три — именами, к которым прирастёт слово «посмертно». Фильм не смакует потери, но честно считывает их неизбежность: минные поля, пристрелянные сектора, воронки, в которых эхом множится взрыв, и небесная «глухота», когда артиллерия накатывает валом, а связи нет. Эта механика уничтожения завораживающе безлична; на её фоне человечность — всегда частная, старательно защищаемая зона.

И главное — молчание. Здесь действительно молчат фанфары: нет музыки, которая спасёт сцену от тяжести решения, нет риторики, которая объяснит, почему сегодня — именно ты. Вместо этого — короткие команды, шёпот, отрывистые «Стоп», «Ниже», «Ждать». Редкие всплески звука — как наэлектризованные иглы: очередь, взрыв, треск веток под чужим сапогом. Эта акустическая бедность — сознательный эстетический выбор: война в фильме — не оркестр, а метроном страха, который отмеряет холодные секунды до следующего шага.

Порог перед огнём: визуальный и звуковой язык «фабрики смерти»

Визуальный строй картины опёрт на честное ремесло телевизионного производства конца 90-х: ограниченные ресурсы компенсируются точной композицией, светом и грамотно собранным звуковым полотном. Камера держится на уровне человеческого роста — никаких «богов войны» с крана, только взгляды снизу вверх через кромку воронки, щель в проволоке, край каски, где копится мокрый песок. Это «низкое» кино: тебе показывают мир так, как его видит солдат, прижавшийся к земле. Планы часто узкие, края кадра работают как барьеры — зрителя запирают в том же пространстве, что и героев.

Цветовая палитра стремится к земле. Коричневые глины, мокрая хвоя, сталь оружия, тусклые пятна крови, которая в этой гамме темнеет почти до чёрного. По вечерам всё упирается в холодные синие и серые, а рассветы — бледные, как больничные простыни. Эти цвета отсекают романтику: ни тебе контрастных закатов, ни эффектного «героического света». Даже огонь взрывов кажется грязным, как промышленный; это и есть «фабрика» — место, где смерть выпускают серийно.

Звук построен вокруг артикуляции пространства. Валь артобстрела читается не только «сверху», но и «снизу»: тяжёлый гул проходит через грунт и отдаётся в диафрагму. Минные поля звучат по-особенному — зловещая пустота, тонкие свисты, как будто воздух сам боится колебаний. Снайперский выстрел не романтизируется характерным «щелчком» — он гаснет в глушителях леса, и именно это делает его страшнее: ты видишь последствия раньше причины. Музыка — минималистична, почти амбьентна; чаще её нет вовсе. И когда она всё-таки появляется — это не мелодия, а тяжёлый, низкий гул, который подменяет сердцебиение.

Монтаж выбирает «логику угрозы». Сцена часто строится на последовательном наборе мелких признаков: тишина, чужой запах дыма, блеск стекла на проволоке, птицы, которые внезапно умолкают, шаг, остановка. Кадры не бегут впереди смысла; они идут вместе с ним, иногда отстают на полшага — чтобы зритель сам додумал опасность. Когда начинается бой, монтаж не дробит реальность до клипа — наоборот, держит события в понятных реперных точках: где кто лежит, кто видит сектор, кто потерял шлем, где убило связь. Эта география хаоса позволяет ощутить цену каждого перемещения.

Работа с реквизитом прагматична и точна. Винтовки тяжелеют, ленты с патронами мокнут, рукоятки скользят, сапоги проваливаются в глину, противогазы мешают дышать ровно, а каска не спасает от контузии. Крупные планы предметов — не «фетиш», а язык обстоятельств. Мина — не только механизмы; это текстура, пятно, натянутость пружины, осторожный угол сапога, который ищет твёрдь под грязью. Разобранный магазин — не эстетика «оружейного порна», а счёт времени: сколько у меня осталось до того, как нажму спуск вхолостую.

Даже погода подчёркивает фабричность пространства. Дождь не «меланхоличен», он технологичен — превращает окопы в ленты конвейера, где всё движется медленно и вязко. Туман не «поэтичен», он функционален — скрывает и искажает, повышает риск «дружественного огня». Ветер — это не фон, это курьер звука; он приносит отдалённые голоса, перемещает запахи пороха, даёт ложные сигналы, из-за которых ты делаешь неверный шаг. Всё в среде — враг, которого нельзя расстрелять, и союзник, которого нельзя приказать.

И ещё — лица. Телевидение конца 90-х знало цену крупному плану. Здесь лица — не просто «носители эмоций», они карты местности: по ним видно утомление, отчаяние, дисциплину, мелкие предательства и большие верности. Пот застыл на брови, взгляд «провалился» на секунду дольше — и это значит больше, чем десяток «героических» реплик. Оператор сознательно задерживается на тишине между фразами — там, где человек находит себе оправдание или, наоборот, его лишается. В этот момент кино становится почти документальным, потому что распознаёт то, что трудно сыграть: микродвижения ответственности.

Люди без прикрытия: персонажи, их страхи и вынужденные выборы

Рядовой Мэннинг — редкий для военной драмы герой, которому позволено быть уязвимым. Его трансформация — не голливудская арка, а метод выживания. Он хочет уйти в тыл — потому что боль, потому что потеря, потому что «я уже заплатил свою цену». Но война не ведёт с ним переговоров. Ему дают новобранцев — ещё «чистых», с девичьими лицами в серых касках. Он пытается удержаться на безопасной дистанции, говорить ровно, распределять задачи так, чтобы ответственность размывалась. И каждый раз реальность сводит его расчёт к одной точке: «кто пойдёт первым». Ответом становится его собственное «я» — не из бравады, а потому, что иначе никто не пойдёт вообще.

Среди новобранцев — целая палитра характеров, типичных и всё же живых. Есть слишком разговорчивый «домашний балакивец», который прикрывает болтовнёй дрожь в руках; есть молчаливый деревенский парень, который лучше всех стреляет, но хуже всех переносит крики; есть «учебниковый» младший сержант, умеющий повторить устав, но теряющийся, когда земля под ногами живая и опасная. Их невоспитанность войной — главная драматургическая деталь: они не понимают, что значит «слушать землю», не умеют экономить взгляд, не знают, почему нужно гасить сигарету в грязи, а не в стенке окопа. Мэннингу приходится быть сразу инструктором, командиром и санитаром психологической поддержки — и он проваливается во всех трёх ролях попеременно, потому что на передовой нет времени быть хорошим учителем.

Взаимоотношения строятся на двусторонней недоверчивой необходимости. Новобранцы ждут от Мэннинга чудес и гарантии; Мэннинг ждёт от них покорности и скорости. В сущности, обе стороны просят невозможного. И потому каждый маленький успех — уменьшение невозможности на один шаг. Тот, кто на минуту раньше опустил голову, тот, кто вовремя оттянул плечо товарища с проволоки, тот, кто не побежал вслед за инстинктом — эти микродействия со временем складываются в доверие сильнее любого пламенного спича. Фильм отчётливо показывает: лидерство в бою — это миллиметры, а не метры.

Сильные эпизоды рождаются из этики мелочей. Поделить флягу на равные глотки — и врать о том, что твоя доля больше, чтобы «молодым» досталось. Снять перчатку и дать её тому, у кого палец не слушается спуск — зная, что сам потеряешь тепло. Сказать ложь «там безопаснее», чтобы человек сделал шаг, без которого застрянет вся группа. Эти маленькие неправды и маленькие доброты переплетаются в узор, который и есть «героизм» в версии фильма: не сияние, а матовая поверхность из множества отпечатков рук.

Антагонисты почти безличны. Враг — это огонь, карта, голос, трассирующая линия. И в этом тоже этическое решение: фильм избегает демонизации «другой стороны». Он не объясняет, кто именно по тебе стреляет, не показывает его лица — потому что для солдата в воронке это не имеет значения. Значение имеет сектор и время. Такая безличность усиливает трагизм: погибают и убивают люди, которые друг друга никогда не увидят. Их объединяет территория угрозы, а не идеология.

Важна и линия невидимого «командования». Приказы приходят без контекста: «вперёд», «удерживать», «ожидать». Мэннинг понимает, как эти слова превращаются в кровь, и в одном из самых резких моментов он позволяет себе риск — не выполнить приказ точно, а выполнить его смысл: задержать движение, обойти, переждать. Эта тонкая грань между дисциплиной и здравым смыслом — нерв картины. Согласие на гибкую интерпретацию приказа — не бунт, а вменяемость, за которую он отвечает лично. И если его расчет ошибётся, он понесёт цену не в трибунале, а в ближайшей воронке.

Территория без музыки: темы, символы и моральная геометрия

Фильм выстраивает свою систему символов через предметы и условия, избегая громких аллегорий.

- Мины как невидимая грамматика. Минное поле — это текст, который нужно читать ногами. Шаг — это буква, пауза — пробел, ошибка — точка. Мэннинг учит новобранцев новой грамоте: «Смотрите на землю, как на лицо». В этом уроке есть жуткая нежность: они буквально гладят грунт глазами, пытаясь понять, где он «улыбается» слишком ровно.

- Проволока как граница между человеком и страхом. Колючая проволока — не просто препятствие: это линия, на которой ломаются нервы. Она звенит, если её тронуть, она «поёт» под ветром. В фильме проволока — музыкальный инструмент смерти, и любой лишний звук превращается в сигнал.

- Кассетный перевязочный пакет как талисман. У каждого — свой, но важнее чужой: в момент ранения ты отдаёшь свой пакет тому, кого можешь спасти. Пакет — не «медицинский реквизит», а шанс и ответственность, которые носишь на груди.

- Штык как ненужная честность. В ближнем бою штык страшен, но в фильме он почти не используется; его присутствие — напоминающее, что «честной» войны уже нет. Стреляет тот, кого ты не видишь; умирает тот, к кому не дотронулся. Штык — музейное эхо, тяжелая моральная ноша, которую солдат носит как ритуал.

- Карта как ложь во спасение. Карта на столе говорит: «Здесь — лесополоса, здесь — высота». В реальности — ямы, грязь, размытые ориентиры. Мэннинг начинает доверять «карте лица солдата»: если у человека на лице плохие новости, значит, впереди не лесополоса, а чёртова мясорубка. Так карта заменяется на эмпатию.

Главная тема — героизм без выбора. Фильм освобождает это понятие от романтики и возвращает ему его цену: героем становятся не потому, что хочется, а потому что никого больше нет. Героизм — это не яркая эмоция, а дисциплина, умноженная на ответственность. И в этой формуле важную роль играет страх — не как враг, а как датчик. Страх подсказывает, где перегиб риска, где нужно отступить на метр, чтобы выиграть жизнь на час.

Вторая тема — экономия. Экономия патронов, сил, слов, звука. Экономия идёт через всё: короткие команды, скупые взгляды, отказ от «сильных» сцен ради «точных». Это особая этика фронта: растягивать время, когда оно против тебя. В одном из эпизодов Мэннинг буквально растягивает секунду, заставляя бойцов считать «раз-два — вдох», чтобы не спровоцировать панику. Мелочь, но она удерживает строй.

Третья тема — невидимость жертв. Телефильм не может показать тысячи погибших, но он умеет подсветить пустоты: пустой ботинок у края воронки, вдавленный приклад в грязи, каску, в которой копится дождевая вода. Эти предметы-«отпечатки» важнее массовки: они напоминают, что война состоит из отсутствий. Отсутствующих голосов, шагов, взглядов. И когда звучит титр, зритель слышит не музыку, а тишину — пространство для этих отсутствий.

И — тема языка. Новобранцы говорят много и лишнее; опытные — коротко и по делу. По мере продвижения всё сводится к лексикону выживания: «влево», «ниже», «тише», «стой». Парадокс в том, что в этой бедности языка проявляется его сила: слова становятся не «сообщениями», а действиями. Сказал — значит, сделал. Не сказал — значит, решил рискнуть.

Рубеж без триумфа: кульминация, последствия и зачем этот фильм сейчас

Кульминация «Когда молчат фанфары» — не «штурм высоты», а тонкая полоса между невозможным и неизбежным. Мэннинг принимает решение, которое нельзя назвать правильным, — лишь наименее гибельным. Он ведёт новобранцев не туда, куда велит карта, а туда, где земля «дышит» иначе. Они проходят — не все. Те, кто остаётся, — остаются навсегда, и фильм не делает из их гибели мотивационный плакат. Он показывает цену командования: каждый спасённый взгляд стоит тех, кого не довели. Это не арифметика, которая примиряет, это счёт, который никогда не сходится.

Финал не приносит оркестра. Мэннингу, возможно, дадут нашивку, возможно — рапорт, возможно — ничего. Важно другое: он остаётся с новым знанием о себе. Он не стал бесстрашным; он стал точным. Его страх перестал управлять им — он стал инструментом. А это и есть тот «героизм», который в фильме возможен: функциональный, скупо оформленный, без блеска. Он не делает человека счастливым; он позволяет ему не подвести тех, кто рядом, прямо сейчас.

Послевкусие — молчаливое. Телефильм оставляет пространство для зрителя: подумать, сколько в нас от новобранца, сколько — от Мэннинга, и что мы сделали бы, если бы на нас легла «вынужденная ответственность». Его актуальность сегодня не в исторической реконструкции, а в этическом вопросе: что такое лидерство в среде, где нет правильных решений и почти нет времени. В офисе, на улице, в кризисе — это узнаётся без окопов.

Для киноведческого взгляда картина интересна как пример того, как телевизионная форма может работать с большим содержанием: ограниченность масштаба заставляет режиссуру сосредоточиться на ритме, тишине и жестах. В результате получаем не мини-версию «большого кино», а самостоятельный язык: без «фанфар», без сенсаций, но с высокой чувствительностью к человеческой цене решений.

И наконец — зачем смотреть. Чтобы услышать, как молчит война, когда ей нечего больше сказать. Чтобы увидеть героя без ауры — уставшего, злого, но точного. Чтобы вспомнить, что иногда честь — это не салют, а способность пройти по минному полю, держа чужое дыхание в том же ритме, что и своё. И чтобы признать: в мире, где громкие слова часто маскируют пустоту, тихая точность может быть единственной настоящей музыкой.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!